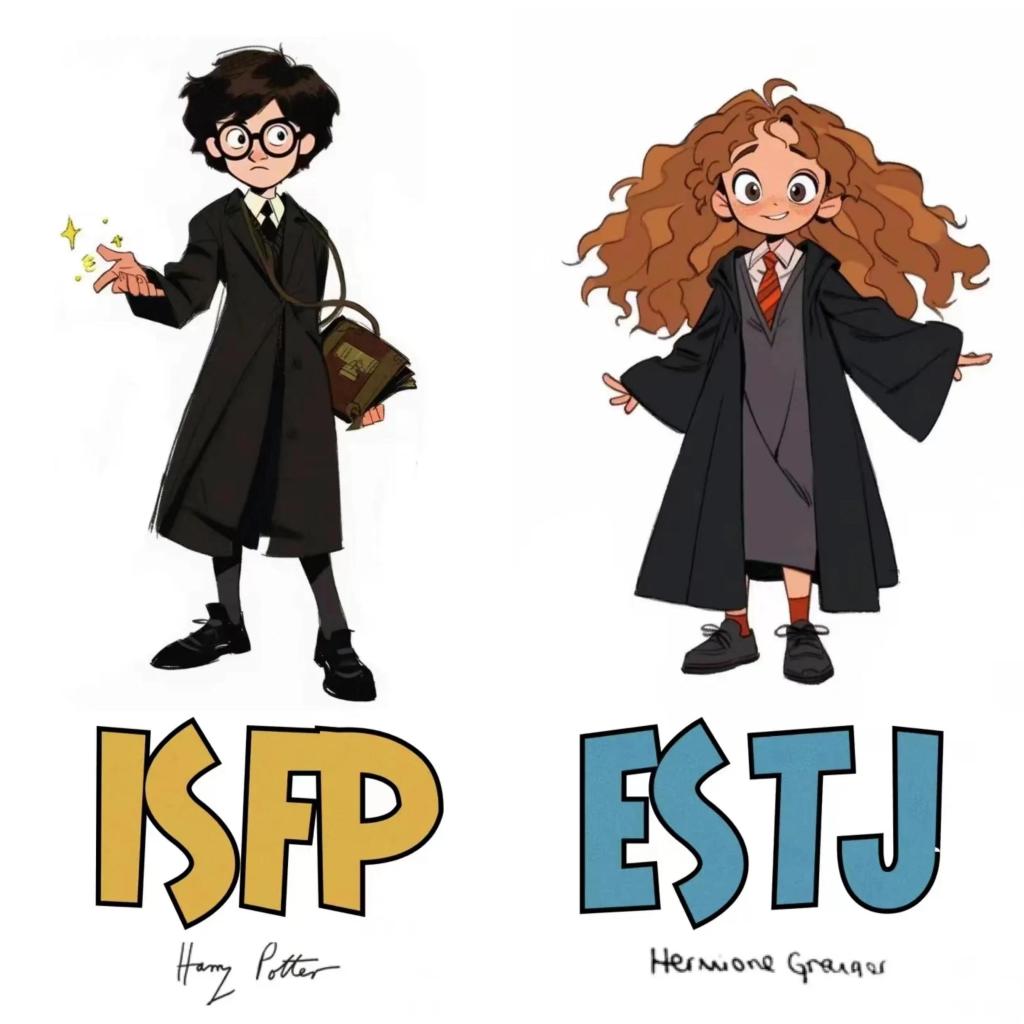

MBTI入侵社交生活

MBTI为了显示一个人的人格偏好

主要从以下四个维度着手:

你的注意力集中在何处?

你如何接受信息?

你如何做决定?

你应对这个世界的方式又是什么?

这四个维度,

既能够帮助我们更好地了解自己的内心世界,

又能够帮助我们触碰到更宽广的外在环境。

而进行MBTI测试时,你是否遇到过如下场景:

两次人格测试,结果竟然完全不同;

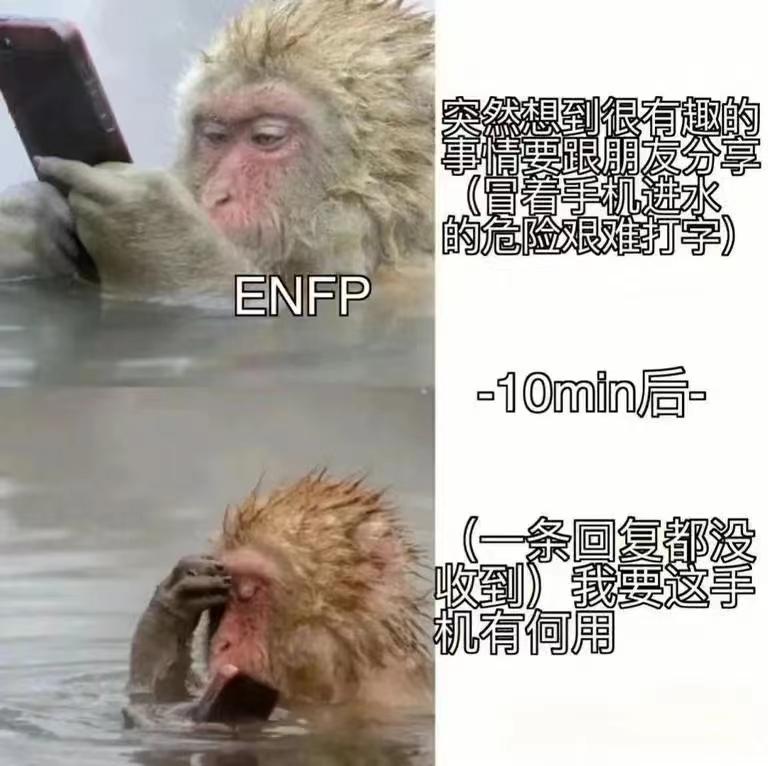

明明是e人,却经常会感受到“社恐”属性在发作;

明明是i人,却经常表现出“社牛”的一面……

研究表明

半数以上的人

一段时间后再一次做MBTI测试

人格都会发生或轻微、或完全颠覆的变化

这也是MBTI本身所存在的问题。这四个字母像是给我们贴上了一个标签,让我们放弃探索自己。我们一旦依赖于这种刻板印象,就会被困在自己为自己编织的牢笼中。

别被MBTI的刻板印象拿捏

MBTI的盛行所映射的,是当代年轻人为迷茫的生活寻找精神寄托的一种急切心理。我们可以将其视为一种寻找认同感的方式。但是,不要过于遵循这种设定,切记,有趣至上。

每个人的性格都是复杂的、是难以用特定标签限制的,我们应该去奋力追求的那个标签,是我们自己。我们唯有在透视自己的内心时,视觉才会清晰。审视自己,也多观察身边人。抬头追赶星月的同时,也要俯身欣赏江河奔腾。

每个独特个体都不应被标签化

各个社交媒体对于MBTI及其变体的热议,在某种程度上已经超越了其本身的用途。它的面世,仅仅是作为一种自我报告式性格评估工具。

从自身视角出发,过于强调某一特定人格的本质也可能造成人们的自我标签化,即根据人格特质的描述主动为自己贴上标签。甚至可能导致人们主动向该人格属性靠拢,而改变自己的个性。

人们也许从未意识到自己的社交方式有问题,但在浏览了“觉得INFP很可怕”的相关词条后,难免联想到自身,认为自己存在多种类型的社交障碍,从而承受了不必要的心理压力,长此以往甚至会影响人们正常的人际交往。

MBTI诚然可以简化人际交往过程,但我们的目光应始终放在递给我们这张名片的人身上,而不是仅仅凭借MBTI属性去断定他人的特性。人的特质是复杂且深不可测的,人际交往是有趣且充满无限可能的,真正尝试去了解一个人是荆棘丛生但趣味十足的,这是社交的终极秘诀,也是MBTI所无法代替的趣味所在。